金秋十月,教研正浓。在区教育局的统筹下,在校领导的指导下,2025年10月17日上午,南海区理工职业技术学校综合高中部顺利进行英语、政治、历史、地理、数学、物理、化学、生物八大学科的区联合视导课。本次视导课以“接力授课”“同课异构”为纽带,以“深度育人”“素养提升”为核心,既展现了我校教师的专业风采,更为综合高中教学模式探索注入鲜活动能。

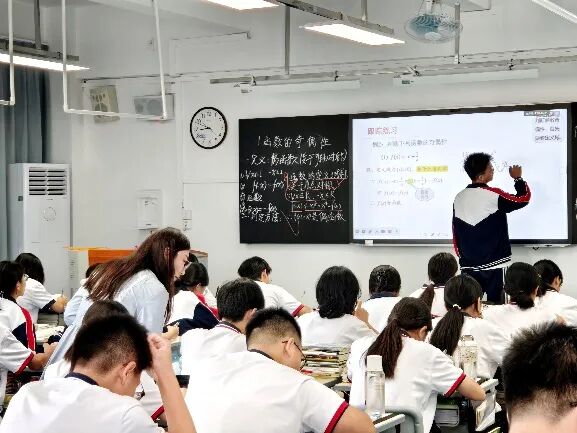

一、数学课堂:

接力授课,解构函数奇偶性之美

数学视导课以“接力课”形式展开,让函数奇偶性教学层层深入、环环相扣。

我校周英杰老师开启首讲,从生活中对称建筑、图案切入,将抽象的数学概念与具象场景相连,瞬间点燃学生兴趣。课堂上,她聚焦定义域对称性判断核心要点,拆解函数奇偶性代数关系,以清晰的逻辑、精准的语言搭建知识框架,引导学生从“认知”到“理解”逐步进阶,课堂氛围既严谨又活跃。

南海信息学校唐毅老师接续授课,以“概念应用”为核心,围绕函数求值、解析式求解、利用奇偶性比较大小三类典型题型,通过例题解析、变式训练,带领学生将理论知识转化为解题能力,教学环节衔接自然,尽显扎实教学功底。

课后黄伟亮老师点评时指出,两堂课形成“概念+应用”的完整闭环,既夯实了知识基础,又发展了学生的数学思维,为函数教学提供了优质范例。

上午第二节课

周英杰老师

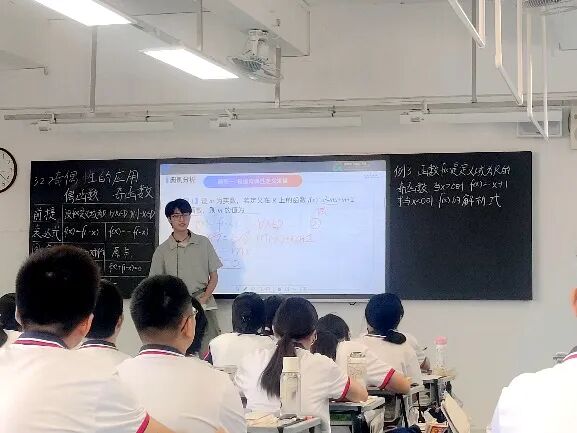

二、物理课堂:

同课异构,探寻自由落体运动规律

物理视导课以“自由落体运动”为主题,采用“同课异构”模式,展现教师对同一课题的多元解读与创新设计。

我校李雨桐老师以生活场景为切入点,通过“雨滴下落”“苹果落地”等实例引发学生思考,随后借助实验演示,让学生直观观察不同物体下落过程,引导学生自主探究自由落体加速度的特点,将抽象的物理规律转化为可感知的实验现象,有效培养学生的观察与探究能力。

南海信息学校何丹棋老师则以精彩的视频素材导入,迅速抓住学生注意力,课堂上注重互动启发,通过设问、讨论等方式,鼓励学生主动提出疑问、分享见解,营造出轻松活泼且富有思辨性的课堂氛围。

课后李戬老师点评强调,两位教师的教学设计各有亮点,前者重“实验探究”,后者重“互动启发”,均实现了知识传授与能力培养的双重目标。

上午第二节课

李雨桐老师

三、化学课堂:

情境创新,解锁金属钠的化学奥秘

化学视导课聚焦“活泼的金属单质钠”,以“同课异构”为抓手,借助创新情境设计,让化学课堂趣味十足、亮点纷呈。

我校谷梦楠老师以AI人物提问“制钠厂选址”为引子,巧妙串联钠的自然界存在形式、化学性质及制备方法,随后通过实验演示,引导学生观察钠与水、氧气的反应现象,让学生在“观察—分析—推理”中掌握钠的核心性质,培养科学探究思维。

南海信息学校裴静琳老师则创新采用“法院审判”情境,让学生化身“审判员”,围绕“钠为何监禁在煤油中”展开讨论,课堂最后以“钠保存在煤油中是监禁还是保护”的反问收尾,既深化了学生对钠性质的理解,又渗透了“科学态度与社会责任”的核心素养。

课后教研员林洁雯老师点评时肯定了两位教师的情境创新,同时强调化学是实验科学,适当的实验演示不仅能提升课堂趣味性,更能帮助学生建立“以实验为基础”的化学认知,为化学教学创新提供了新思路。

上午第二节课

谷梦楠老师

四、生物课堂:

多元设计,解读核酸的遗传密码

生物视导课以《核酸是遗传信息的携带者》为课题,通过“同课异构”模式,展现教师对生物核心知识的深度挖掘与多元教学探索。

我校闫泽瑀老师以新课标为导向,构建“任务驱动—模型构建—实战演练”三阶教学体系,课堂上通过设计“绘制核酸分子结构模型”“分析核酸与遗传的关联”等任务,引导学生从现象切入、向本质深挖,帮助学生系统构建核酸知识框架,同步培养逻辑推理与模型建构能力。

南海信息学校陆德林老师则注重知识的串联与拓展,将核酸的遗传信息功能与细胞结构、生物遗传等知识相联系,通过清晰的知识脉络、严谨的逻辑推导,带领学生全面理解核酸的内涵与外延,课堂节奏张弛有度,知识讲解深入浅出。

课后教研员张妮老师充分肯定两位教师的教学成效,认为两堂课虽设计思路不同,但均实现了“知识传授、能力培养、素养渗透”的教学目标,为生物核心概念教学提供了优秀范本。

上午第二节

闫泽瑀老师

五、英语课堂:

解码词汇逻辑,唤醒语法思维

当词汇学习跳出死记硬背,当语法理解回归本质含义,英语课堂便有了生动的思维碰撞。本次英语视导课以“接力”为脉络,构建起层层递进的学习链条。

南海信息学校邹俊老师首先授课,以“词汇构词逻辑”为钥匙,解锁英语学习的深层密码。从“typical”的词性演变,到“inspire”中“in(内心)+spir(灵魂,词源)”的诗意拆解,将抽象的词源、词根知识转化为具象的语言故事,让学生在探索中触摸词汇的“生命脉络”。

我校黄梓鹏老师接续授课,以一段鲜活视频唤醒学生对“-ing/-ed形容词”的旧知记忆。他摒弃“记规则、对答案”的固化模式,引导学生直击核心——“-ing是‘令人心动的风景’,-ed是‘藏在心底的感受’”,用生动比喻让“令人……的”与“……的”的差异跃然眼前,再通过逻辑梳理与实例练习,让语法应用从“被动接受”变为“主动驾驭”。

上午第二节课

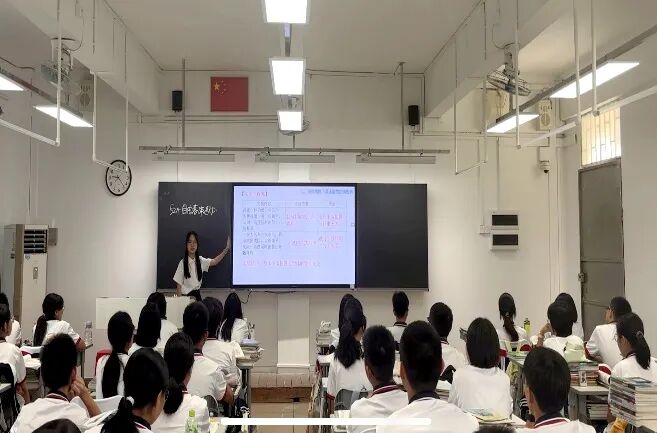

六、政治课堂:

锚定时代坐标,厚植家国情怀

政治课的温度,在于让理论与时代同频,让信仰与青春共振。本次政治视导课以“国家发展”为主线,在接力中传递思想的力量。

南海信息学校谢楚瑶老师以“中国特色社会主义进入新时代”为主题,将宏大的时代命题拆解为鲜活的现实案例:从脱贫攻坚的“中国奇迹”,到科技创新的“中国速度”,她用一个个具体故事搭建起理论与现实的桥梁,引导学生在思考中理解新时代的内涵,在共鸣中筑牢政治认同的根基。

我校丁依婷老师接过“接力棒”,以“实现中华民族伟大复兴的中国梦”为题,将课堂视角聚焦于我国自主研制的歼-10战斗机。从图纸上的构想,到蓝天上的翱翔,她循着“自力更生—攻坚克难—科技自强”的时间线,让学生看见中国梦不是遥远的口号,而是一代代中国人用双手铸就的辉煌。课堂上,学生们眼神明亮,讨论热烈,家国情怀在潜移默化中深深扎根。

课后,区教研员与听课教师围坐研讨,从“课堂互动的有效性”到“理论联系实际的深度”,从“学生反馈的捕捉”到“教学目标的落地”,每一个观点的碰撞,都为政治课“提质增效”提供了宝贵的思路。

上午第二节课

谢楚瑶老师

七、历史课堂:

串联古今脉络,点亮文明星火

历史是照亮未来的镜子,更是连接过去的纽带。本次历史视导课聚焦“三国至隋唐”这一文明繁盛期,以两堂接力课串联起制度与文化的璀璨星河。

南海信息学校邬雯惠老师讲授《隋唐制度变化与创新》,她没有局限于“知识点的罗列”,而是以“制度如何服务时代”为线索,从三省六部制的“分工协作”,到科举制的“打破门第”,让学生在梳理制度变革中,读懂古代中国的治理智慧。

我校李长青老师接续讲授《三国至隋唐的文化》,将课堂从“制度的骨架”延伸到“文化的血肉”。他以“诗歌、艺术、宗教”为脉络,从陶渊明的“采菊东篱”到李白的“仗剑天涯”,从敦煌莫高窟的壁画到玄奘西行的壮举,用生动的讲述让学生穿越时空,触摸那个兼容并蓄、活力迸发的时代。

两位老师始终以学生为中心,互动问答、小组讨论穿插其间,不仅让学生掌握了历史知识,更培养了“以史为鉴”的思维能力,圆满达成教学目标。

上午第二节课

邬雯惠老师

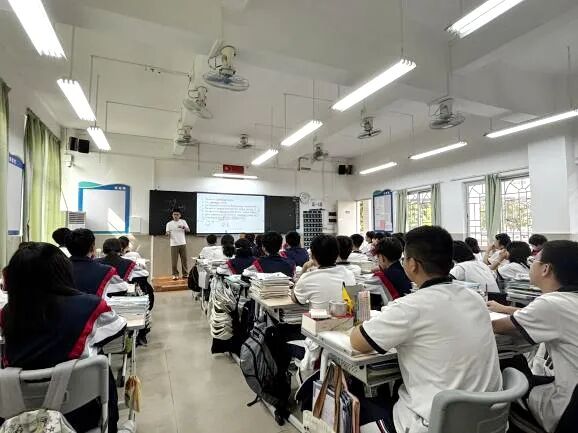

八、地理课堂:

探索海洋奥秘,培育科学素养

从海水的温度变化,到盐度的分布规律,地理课堂总能带领学生探索自然的奥秘。本次地理视导课以“海洋”为主题,在接力中展现自然科学的严谨与趣味。

南海信息学校任军老师以《海水的温度》为题,用一段“海洋温度分层”的动画开篇,瞬间抓住学生的注意力。他结合赤道与两极的海水温度差异,结合洋流对温度的影响,将抽象的“热量收支”知识转化为直观的图表与案例,让学生在思考中理解地理知识与人类生活的紧密联系。

我校杨舒茜老师以《海水的盐度》接力,用“为什么死海能让人漂浮”的趣味问题切入,逐步拆解盐度的概念、分布规律与影响因素。她语言亲切,逻辑清晰,不仅教会学生“如何读盐度分布图”,更鼓励学生提出“为什么红海盐度最高”的疑问,让课堂成为“探索与发现”的乐园。

课后,区教研员王高权老师给予高度评价:“两位老师的课堂目标明确、方法得当,既让学生掌握了核心知识,又激发了探索兴趣。”

上午第二节课

任军老师

一堂堂精彩的视导课,既是我校教师专业素养的高光展示,更是以我校为核心推动综合高中教学探索的鲜活实践。前期,我校教师团队历经多轮打磨教案、反复模拟授课,从教学环节设计到互动形式创新,全方位做好准备;课堂上,生动有趣的教学场景、深度递进的知识讲解,不仅让学生收获知识、点燃学科热爱,更充分展现了我校的教学硬实力。

这份成果的背后,离不开南海区教育局和教育研究院领导、专家们的鼎力支持。长期以来,专家们始终深耕我校教育教学一线,从课程体系搭建到教学方法优化,从教师能力提升到课堂质量打磨,给予了精准、专业的指导,为我校教研水平的稳步提升注入了关键力量。此次视导课中,专家们的现场点评与建议,更是为我们后续优化教学模式、完善学科体系指明了方向。

未来,我校将继续以教研为引领,在南海区教研院专家们的指导下,深化与兄弟学校的合作,在创新中探索育人新路径,为培养更多适应时代需求的综合型人才持续贡献“我校力量”!